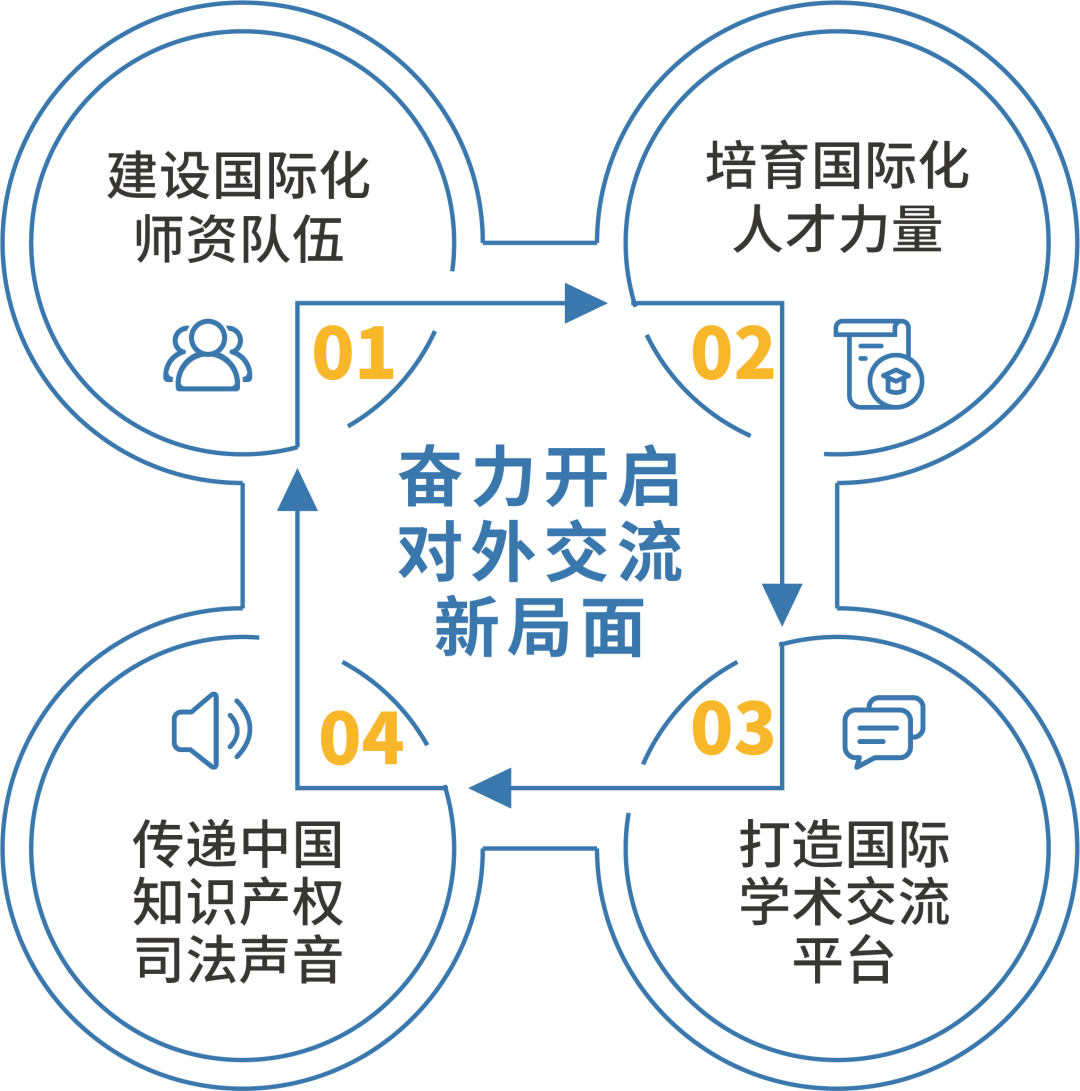

中南财经政法大学知识产权研究中心积极探索,以新观念、新形式不断加强对外交流,从师资队伍国际化、人才培养国际化、学术交流国际化、学术成果国际化等多方面着力,努力提升知识产权国际化人才培养质量和学术科研水平,奋力开启中心对外交流新局面。

1.建设国际化师资队伍

中心树立人才优先发展的理念,坚持 “引育并举”,大力推进师资队伍国际化战略。

2018年,依托新时代科技革命与知识产权学科创新基地,聘请德国马克斯普朗克创新与竞争研究所前所长Joseph Straus教授领衔外国专家团队。2023年,新聘请英国牛津大学知识产权研究中心主任Dev Gangjee教授和伦敦玛丽女王大学知识产权研究中心主任Uma教授加入团队。近5年来,外国专家共开设学术讲座和科研咨询70余场次,协助指导青年教师和学生10人次。

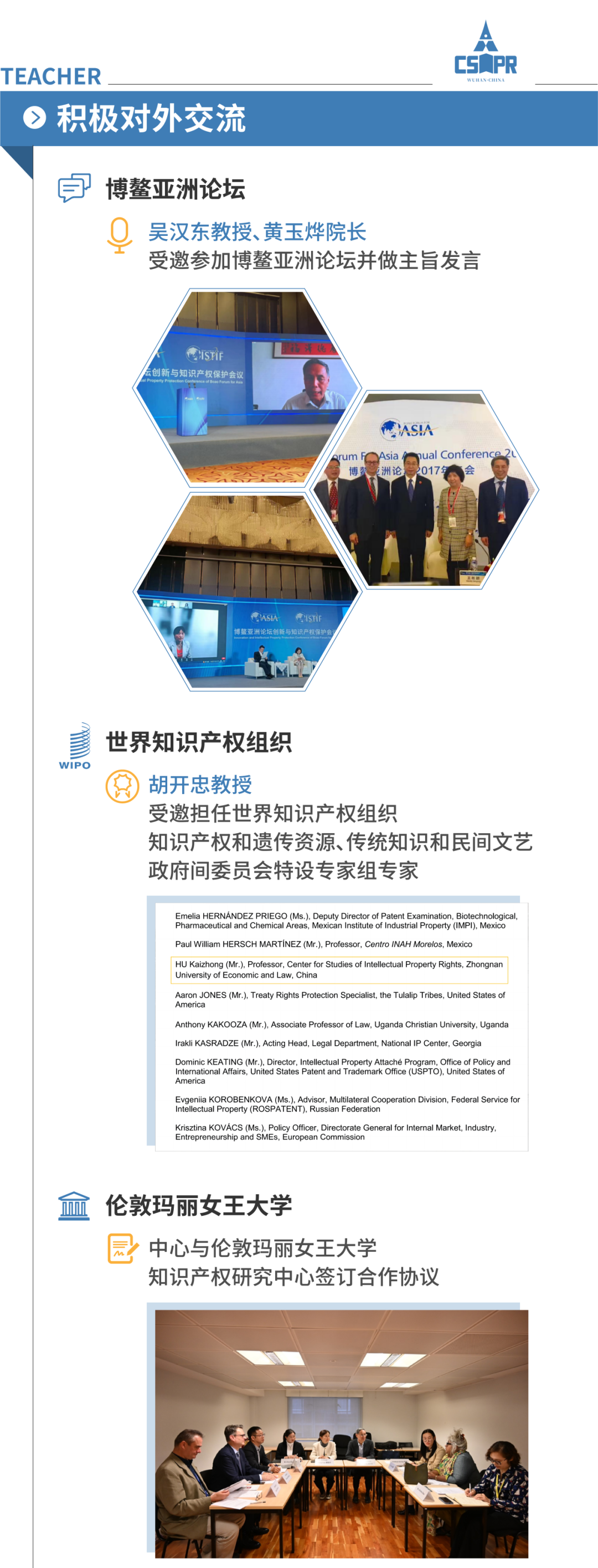

充分利用中心聘请的外国专家资源,积极与友好院校建立教学科研人员交流机制,签署学术交流协议,推进与国外知名大学的海外培训项目,为教学科研人员“走出去”搭建平台,提高教学科研人员的学术能力。鼓励中心教师参加学科领域内具有影响力的国际学术会议,促进与国际学者间的沟通,着力打造一支国际化教学科研队伍。

2.培育国际化人才力量

中心采取“走出去”和“引进来”双向通道,加强与国际组织、世界一流大学、学术机构开展实质性合作,培养知识产权国际化人才。

顺利实施国家留学基金委(CSC)资助项目“新技术革命下学科融通型知识产权国际人才培养项目”,共选派25名博士研究生和硕士研究生前往美国加州大学伯克利分校、德国马克斯.普朗克研究所、加拿大麦吉尔大学、英国利兹大学、伦敦玛丽女王大学等国际一流高校或研究所攻读博士学位或联合培养。

为增进“一带一路”国家在知识产权创造、运用、保护和管理服务方面对我国相关制度的了解与认识,加强相互间交流与合作,从2017年开始,中心承担“一带一路”国家知识产权硕士教学任务。迄今为止,共接收来自巴基斯坦、埃塞俄比亚等15个一带一路国家的100多名留学生。

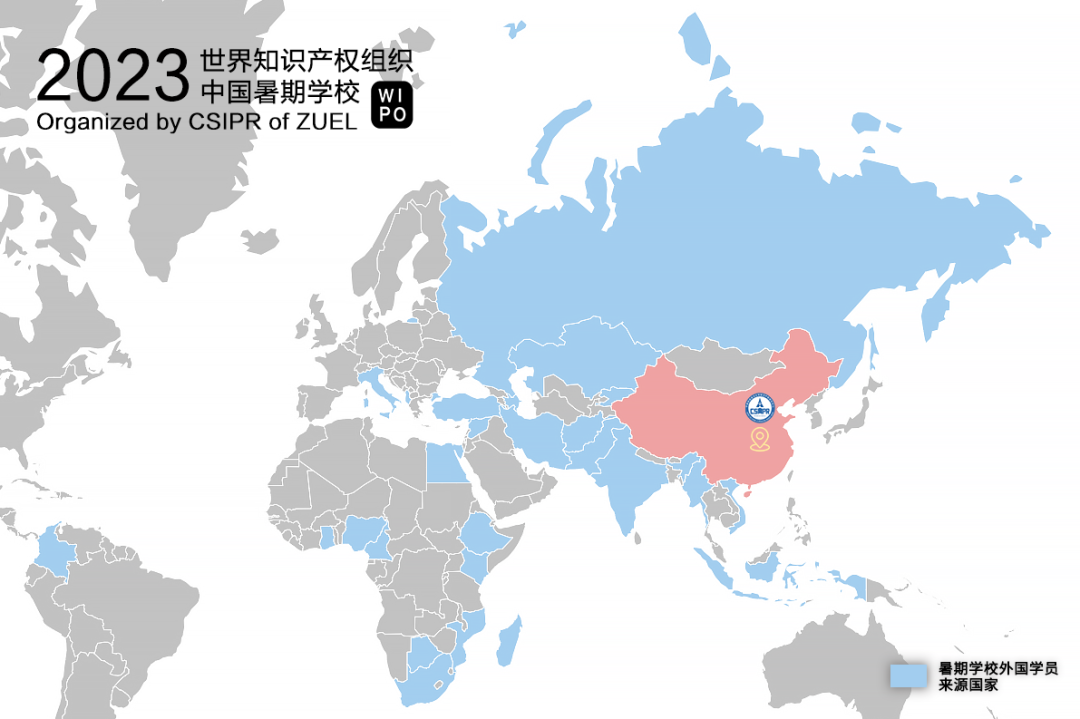

2023年,中心举办世界知识产权组织中国暑期学校,来自世界知识产权组织、美国乔治敦大学、加拿大麦吉尔大学、英国利兹大学、德国马克斯普朗克创新与竞争研究所、北京大学、清华大学、中国人民大学等国内外知名高校、科研院所、政府机构的专家和学者围绕35个主题进行授课,共吸引意大利、俄罗斯、印度、巴基斯坦等28个国家的218名学员参与学习,为培养全球知识产权人才贡献中南大智慧。

3.打造国际学术交流平台

(1)知识产权南湖论坛

知识产权南湖论坛是中心于2004年精心创办的学术品牌,经过近20年的积淀和发展,成为了国际知名的知识产权学术交流平台,为学术交流的繁荣及为我国知识产权事业的发展增添助力。

知识产权南湖论坛已成功举办十九届,先后有国内外知识产权领域各界6000余人次现场参会,线上参与规模达40万人次。时任最高人民法院副院长、知识产权法庭庭长罗东川大法官、国家知识产权局局长申长雨院士、德国马克斯普朗克创新与竞争研究所前所长Joseph Straus教授、日本东京大学副校长渡部俊也教授等名等国际知识产权界知名专家多次参加论坛,并发表演讲。

(2)中日知识产权保护协力推进项目

中心与日本知识产权研究所(IIP)开展 “中日知识产权保护协力推进项目”,吴汉东教授担任中方专家召集人,参与专家汇集了中日知名科研机构和高校的知识产权学科专家学者。

该项目自2014年开展以来,每年都会就选定主题展开研究,并形成该年度联合研究报告,现已成为当前中日两国最高的常设性知识产权学术盛会之一,其主要思想成果对两国知识产权立法政策具有重大影响力。吴汉东教授和彭学龙主任在东京出席2023年度知识产权保护协力推进项目中日合作研究意见交换会议。

(3)澳门知识产权研究中心

2018年为贯彻落实国家“开放、合作”的战略精神,扩大“教育部人文社科重点研究基地”的影响力和辐射面,经教育部批准,中心与澳门科技大学法学院共建澳门知识产权研究中心。

同年11月“粤港澳大湾区知识产权法律联盟”成立,这是中心联合香港大学、暨南大学共同发起成立的非营利性学术机构。联盟首批成员包括28家粤港澳大湾区高校、司法机关、法律服务机构和相关机构。联盟每年举办粤港澳大湾区知识产权高峰论坛,为粤港澳大湾区高等院校、司法机关、法律服务机构及其他社会团体提供了合作平台。

4.传递中国知识产权司法声音

中心专家多部学术成果被翻译成外文在国内外出版,更好地向世界传递中国知识产权司法声音,讲好中国知识产权司法故事。

本期文字|陈俊

本期设计|吕普

本期编辑|肖宇